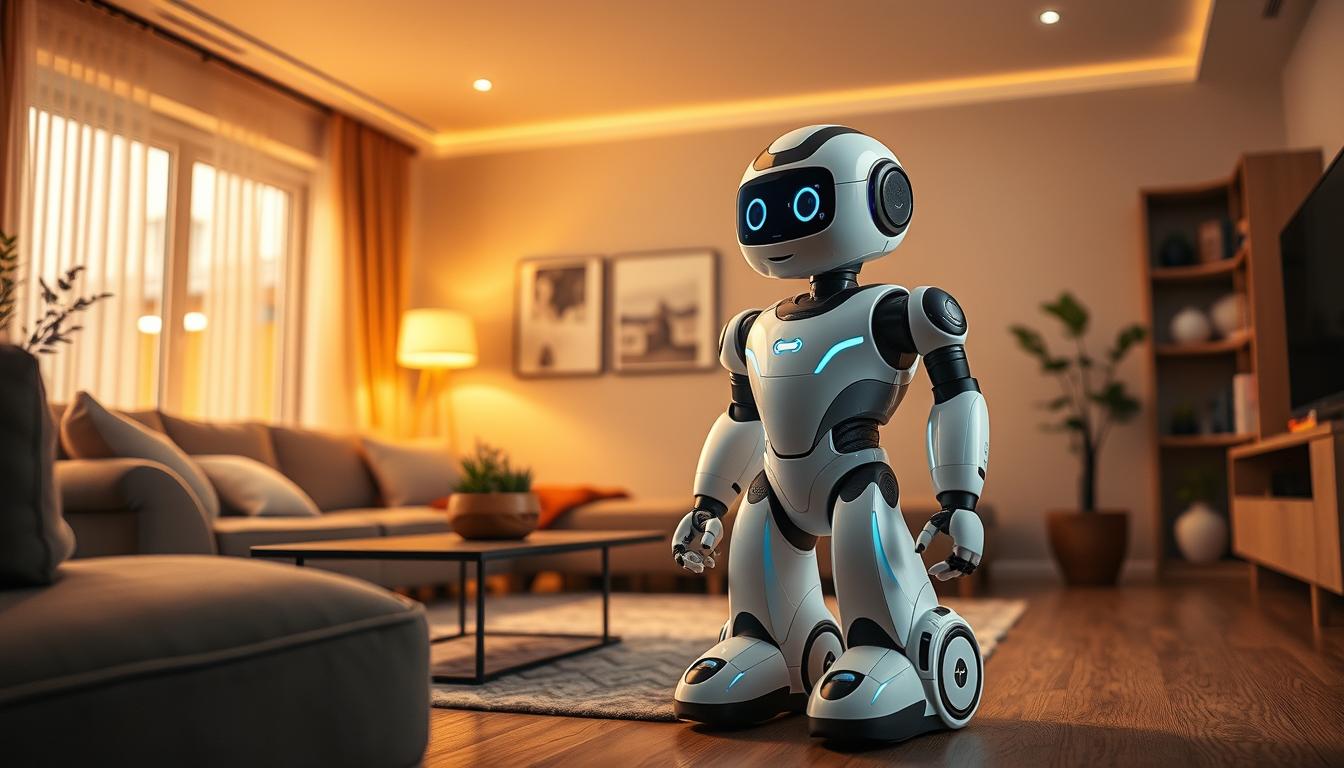

Was einst reine Science-Fiction war, prägt heute unseren täglichen Lebensrhythmus. Roboter haben den Sprung aus Laboratorien und Fabrikhallen in unsere Wohnzimmer, Büros und Straßen geschafft. Diese technologische Revolution verändert grundlegend, wie wir arbeiten, kommunizieren und leben.

Der globale Robotermarkt wird laut GlobalData bis 2030 einen Wert von 218 Milliarden Dollar erreichen. Diese beeindruckenden Zahlen spiegeln eine Digitale Transformation wider, die weit über wirtschaftliche Kennzahlen hinausgeht. Intelligente Maschinen übernehmen zunehmend Aufgaben in Haushalten, Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen.

Die Integration von Robotik in den Alltag bringt sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich. Automatisierung verspricht Effizienzsteigerungen und neue Möglichkeiten. Gleichzeitig entstehen Fragen zu Arbeitsplätzen, Privatsphäre und sozialen Strukturen.

Diese Entwicklung erfordert eine differenzierte Betrachtung der vielschichtigen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Innovation und menschliche Bedürfnisse müssen dabei in Einklang gebracht werden.

Robotik im deutschen Alltag: Aktuelle Entwicklungen und Verbreitung

Deutsche Haushalte erleben derzeit eine technologische Revolution durch intelligente Robotersysteme. Die KI im Haushalt hat sich von experimentellen Gadgets zu unverzichtbaren Alltagshelfern entwickelt. Besonders Saugroboter und Mähroboter haben eine breite Akzeptanz in der deutschen Bevölkerung gefunden.

Haushaltsroboter navigieren heute selbstständig durch Wohnräume und passen sich verschiedenen Oberflächen an. Diese Geräte docken automatisch zum Aufladen an und arbeiten nach programmierten Zeitplänen. Die Technologie ermöglicht es den Robotern, Hindernisse zu erkennen und effiziente Reinigungsmuster zu erstellen.

Die Verbreitung robotischer Systeme in Deutschland zeigt regionale Unterschiede. Städtische Gebiete weisen eine höhere Adoptionsrate auf als ländliche Regionen. Verschiedene Bevölkerungsgruppen nutzen die Technologie unterschiedlich intensiv.

| Robotertyp | Verbreitung in Deutschland (%) | Durchschnittspreis (€) | Hauptzielgruppe |

|---|---|---|---|

| Saugroboter | 23% | 300-800 | Berufstätige Familien |

| Mähroboter | 18% | 500-1500 | Hausbesitzer |

| Wischroboter | 12% | 200-600 | Senioren |

| Poolreiniger | 8% | 400-1200 | Poolbesitzer |

Smart-Home-Systeme vernetzen verschiedene robotische Komponenten miteinander. Die Automatisierung Zukunft zeichnet sich bereits heute in integrierten Lösungen ab. Sprachsteuerung und App-Kontrolle ermöglichen eine nahtlose Bedienung der Geräte.

Technische Fortschritte haben die Leistungsfähigkeit der Haushaltsroboter erheblich verbessert. Moderne Sensortechnologie und künstliche Intelligenz optimieren die Arbeitsabläufe kontinuierlich. Die KI im Haushalt lernt aus den Gewohnheiten der Nutzer und passt sich entsprechend an.

- Verbesserte Navigationssysteme durch LIDAR-Technologie

- Längere Akkulaufzeiten und schnellere Ladezyklen

- Integration in bestehende Smart-Home-Ökosysteme

- Erweiterte Reinigungsmodi für verschiedene Bodentypen

Die Nutzungsgewohnheiten variieren stark zwischen verschiedenen Altersgruppen. Jüngere Verbraucher setzen verstärkt auf vernetzte Lösungen und automatisierte Abläufe. Ältere Nutzer bevorzugen einfache Bedienung und zuverlässige Grundfunktionen.

Die Automatisierung Zukunft verspricht weitere Innovationen im Bereich der Haushaltsrobotik. Neue Anwendungsfelder wie Fensterreinigung und Gartenarbeit gewinnen an Bedeutung. Die Integration verschiedener Systeme wird den Komfort für deutsche Verbraucher weiter steigern.

KI im Haushalt: Wie intelligente Systeme unser Zuhause revolutionieren

KI-gestützte Technologien revolutionieren die Art, wie wir unser Zuhause erleben und verwalten. Deutsche Haushalte entwickeln sich zunehmend zu intelligenten Ökosystemen. Moderne Robotersysteme übernehmen nicht nur praktische Aufgaben, sondern werden zu echten Partnern im Alltag.

Die Integration verschiedener Smart-Home-Komponenten schafft völlig neue Wohnkonzepte. Intelligente Hausassistenten koordinieren komplexe Abläufe automatisch. Diese Entwicklung verändert grundlegend unser Verständnis von häuslichem Komfort.

Smart Home Integration und Haushaltsroboter

Vernetzte Haushaltsroboter bilden das Herzstück moderner Smart-Home-Systeme. Saugroboter navigieren heute mit fortschrittlichen Sensoren durch komplexe Wohnräume. Sie passen sich automatisch an verschiedene Oberflächen an und umfahren Hindernisse präzise.

Die Synergie zwischen verschiedenen Robotersystemen eröffnet neue Möglichkeiten:

- Saugroboter kommunizieren mit Überwachungskameras für optimale Reinigungsrouten

- Mähroboter koordinieren sich mit Bewässerungssystemen im Garten

- Sicherheitsroboter integrieren sich nahtlos in Alarmanlagen

- Küchenroboter vernetzen sich mit intelligenten Kühlschränken

Soziale Roboter entwickeln sich dabei zu emotionalen Begleitern. Sie erkennen Stimmungen und reagieren entsprechend auf menschliche Bedürfnisse. Diese Geräte werden zunehmend als Familienmitglieder wahrgenommen.

Moderne Haushaltsroboter lernen kontinuierlich dazu. Sie analysieren Gewohnheiten und optimieren ihre Arbeitsweise entsprechend. Diese Anpassungsfähigkeit macht sie zu wertvollen Helfern im täglichen Leben.

Sprachassistenten und automatisierte Haushaltsführung

Sprachgesteuerte Systeme fungieren als zentrale Kommandozentralen intelligenter Haushalte. Sie koordinieren verschiedene Geräte über einfache Sprachbefehle. Die Mensch-Maschine-Interaktion wird dadurch intuitiver und natürlicher.

Automatisierte Haushaltsführung umfasst heute komplexe Bereiche:

- Energiemanagement durch intelligente Steuerung von Heizung und Beleuchtung

- Einkaufsplanung mit automatischen Bestellungen bei Bedarf

- Terminkoordination für Wartung und Reparaturen

- Sicherheitsüberwachung mit proaktiven Warnmeldungen

Sprachassistenten entwickeln emotionale Intelligenz weiter. Sie erkennen Stress in der Stimme und reagieren entsprechend. Diese Fähigkeit macht sie zu wertvollen Gesprächspartnern im Alltag.

Die Evolution der Mensch-Maschine-Interaktion zeigt sich besonders in der Kommunikation. Moderne Systeme verstehen Kontext und führen natürliche Dialoge. Sie merken sich Vorlieben und passen ihre Antworten individuell an.

Soziale Roboter in Haushalten übernehmen zunehmend Betreuungsaufgaben. Sie erinnern an Medikamente, motivieren zu Bewegung und bieten Gesellschaft. Diese Entwicklung eröffnet neue Perspektiven für das Altern zu Hause.

Soziale Roboter: Neue Dimensionen der Mensch-Maschine-Interaktion

Die Mensch-Maschine-Interaktion erreicht durch soziale Roboter völlig neue Dimensionen. Diese intelligenten Systeme gehen weit über reine Funktionalität hinaus. Sie entwickeln emotionale Bindungen zu Menschen und verändern grundlegend unser Verständnis von Technologie.

Soziale Roboter unterscheiden sich deutlich von herkömmlichen Maschinen. Sie erkennen Gesichtsausdrücke, reagieren auf Berührungen und passen ihr Verhalten an menschliche Bedürfnisse an. Diese Fähigkeiten eröffnen völlig neue Anwendungsbereiche in der Gesellschaft.

Pflegeroboter und Betreuungsassistenten

Pflegeroboter revolutionieren die Betreuung in Deutschlands alternder Gesellschaft. Sie übernehmen körperlich anstrengende Aufgaben wie das Umlagern von Patienten. Die Medikamentenverteilung erfolgt präzise und zuverlässig durch diese Assistenten.

Der Roboter Paro reagiert sensibel auf menschliche Nähe und Berührungen. Dieses therapeutische Robbenroboter-System bietet emotionalen Support für Demenzkranke. Studien zeigen deutliche Verbesserungen im Wohlbefinden der Patienten.

Betreuungsassistenten entlasten Pflegekräfte erheblich. Sie überwachen Vitalwerte, erinnern an Termine und bieten Gesellschaft. Diese Technologie lindert den Fachkräftemangel in der Pflege spürbar.

Therapeutische Anwendungen und Sexroboter

Therapeutische Robotik erweitert Behandlungsmöglichkeiten in der Medizin. Roboter unterstützen Physiotherapie und Rehabilitation erfolgreich. Sie motivieren Patienten durch spielerische Ansätze zur aktiven Mitarbeit.

Die Nachfrage nach Sexrobotern wächst kontinuierlich in Deutschland. Menschen, die Sexroboter kaufen, suchen oft nach emotionaler Verbindung ohne zwischenmenschliche Komplexität. Diese Entwicklung wirft wichtige gesellschaftliche Fragen auf.

Die Künstliche Intelligenz Ethik steht vor neuen Herausforderungen. Experten diskutieren Auswirkungen auf menschliche Intimität und Beziehungsfähigkeit. Regulierungsbehörden entwickeln Richtlinien für diesen sensiblen Markt.

Rechtliche Entwicklungen hinken der technischen Innovation hinterher. Deutschland erarbeitet Gesetze für den Umgang mit sozialen Robotern. Datenschutz und Persönlichkeitsrechte stehen im Mittelpunkt der Diskussionen.

Die Künstliche Intelligenz Ethik muss gesellschaftliche Normen berücksichtigen. Soziale Roboter beeinflussen zwischenmenschliche Beziehungen nachhaltig. Diese Transformation erfordert einen verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie.

Industrie 4.0 und Automatisierung Zukunft: Wandel der Arbeitswelt

Intelligente Maschinen und Menschen arbeiten zunehmend Hand in Hand in deutschen Produktionsstätten. Die Industrie 4.0 verändert nicht nur Produktionsprozesse, sondern auch die gesamte Arbeitslandschaft. Robotergestützte automatisierte Montagelinien haben menschliche Fehler deutlich reduziert und Produktionsraten erhöht.

Cobots, also kollaborative Roboter, übernehmen monotone Arbeiten und entlasten Mitarbeiter von körperlich belastenden Tätigkeiten. Diese Entwicklung zeigt, dass Automatisierung nicht zwangsläufig Arbeitsplätze vernichtet, sondern sie transformiert.

„Die Digitalisierung wird nicht weniger, sondern andere Arbeitsplätze schaffen. Entscheidend ist, dass wir die Menschen für diese neuen Aufgaben qualifizieren.“

Jobverluste versus neue Beschäftigungsmöglichkeiten

Der Wandel durch Industrie 4.0 bringt sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit sich. Traditionelle Fertigungsberufe verschwinden teilweise, während neue Tätigkeitsfelder entstehen. Roboterprogrammierer, Datenanalysten und Wartungstechniker für intelligente Systeme sind gefragter denn je.

Die Servicerobotik eröffnet völlig neue Geschäftsmodelle. Von der Reinigungsbranche bis zur Logistik entstehen Arbeitsplätze, die es vor wenigen Jahren noch nicht gab. Unternehmen benötigen Spezialisten für die Betreuung und Wartung dieser Systeme.

Besonders im Mittelstand zeigt sich ein differenziertes Bild. Während einfache Montagetätigkeiten automatisiert werden, steigt der Bedarf an qualifizierten Fachkräften für komplexe Aufgaben. Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine erfordert neue Kompetenzen.

- Entstehung neuer Berufsbilder in der Roboterprogrammierung

- Wachsender Bedarf an Wartungs- und Servicetechnikern

- Entwicklung von Geschäftsmodellen in der Servicerobotik

- Verlagerung von körperlicher zu geistiger Arbeit

Qualifikationsanforderungen und Weiterbildung

Die Anforderungen an Arbeitnehmer verändern sich grundlegend. Technisches Verständnis, Problemlösungsfähigkeiten und Flexibilität werden zu Schlüsselkompetenzen. Lebenslanges Lernen ist keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit.

Unternehmen investieren verstärkt in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Schulungen für den Umgang mit robotischen Systemen gehören mittlerweile zum Standard. Die Industrie 4.0 erfordert interdisziplinäres Denken und die Fähigkeit zur Mensch-Maschine-Kollaboration.

Bildungseinrichtungen passen ihre Curricula an die neuen Anforderungen an. Duale Ausbildungsprogramme integrieren robotische Technologien und vermitteln digitale Kompetenzen. Die Servicerobotik wird dabei als wichtiger Wachstumsbereich erkannt.

Die Transformation erfordert auch von Führungskräften neue Fähigkeiten. Change Management und die Begleitung von Mitarbeitern durch den digitalen Wandel werden zu zentralen Aufgaben. Erfolgreiche Unternehmen setzen auf eine Kultur des kontinuierlichen Lernens.

Servicerobotik: Transformation des Dienstleistungssektors

Robotische Technologien etablieren sich zunehmend als Schlüsselfaktor für die Modernisierung deutscher Dienstleistungsunternehmen. Die Servicerobotik verändert grundlegend traditionelle Geschäftsmodelle und Arbeitsabläufe. Diese Entwicklung prägt die Robotik Alltag Gesellschaft nachhaltig und beschleunigt die Digitale Transformation in verschiedenen Branchen.

Deutsche Unternehmen investieren verstärkt in robotische Lösungen, um Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. Die Technologie ermöglicht neue Servicestandards und verbessert gleichzeitig die Kundenerfahrung. Servicerobotik wird damit zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor im modernen Dienstleistungssektor.

Gastronomie, Einzelhandel und öffentliche Räume

In der deutschen Gastronomie revolutionieren Serviceroboter bereits heute den Restaurantbetrieb. Das Münchener Restaurant „Lieferando Kitchen“ setzt Roboterarme für die Zubereitung standardisierter Gerichte ein. Diese Automatisierung reduziert Wartezeiten und gewährleistet gleichbleibende Qualität.

Berliner Einzelhandelsgeschäfte nutzen mobile Inventurroboter für die Bestandsaufnahme. Der Elektronikfachhändler Saturn testet in ausgewählten Filialen Roboter, die Kunden zu gesuchten Produkten führen. Diese Systeme verbessern die Servicequalität und entlasten das Personal bei Routineaufgaben.

Öffentliche Einrichtungen integrieren zunehmend Informationsroboter in ihre Servicestrategie. Der Flughafen Frankfurt am Main setzt humanoide Roboter ein, die Passagiere in mehreren Sprachen beraten. Bahnhöfe der Deutschen Bahn testen Reinigungsroboter für die nächtliche Säuberung von Wartebereichen.

Die Kundenakzeptanz variiert je nach Anwendungsbereich und Altersgruppe. Jüngere Nutzer zeigen sich aufgeschlossener gegenüber robotischen Serviceleistungen. Ältere Kunden bevorzugen weiterhin den direkten menschlichen Kontakt bei komplexeren Anfragen.

| Branche | Robotertyp | Hauptfunktion | Kundenakzeptanz |

|---|---|---|---|

| Gastronomie | Küchenroboter | Speisenzubereitung | Hoch (78%) |

| Einzelhandel | Beratungsroboter | Produktinformation | Mittel (65%) |

| Öffentlicher Verkehr | Informationsroboter | Wegweiser und Auskunft | Hoch (72%) |

| Reinigungsservice | Autonome Reiniger | Bodenreinigung | Sehr hoch (85%) |

Logistik und autonome Liefersysteme

Die deutsche Logistikbranche erlebt durch autonome Liefersysteme eine beispiellose Transformation. Amazon Deutschland testet in Hamburg Lieferdrohnen für die Paketzustellung in schwer erreichbare Gebiete. Diese Innovation verkürzt Lieferzeiten erheblich und reduziert Transportkosten.

DHL setzt in seinen Verteilzentren bereits flächendeckend automatisierte mobile Roboter ein. Diese Systeme beschleunigen Sortier- und Verpackungsprozesse um bis zu 40 Prozent. Die Roboter arbeiten rund um die Uhr und minimieren menschliche Fehler bei der Paketzuordnung.

Hermes Deutschland entwickelt autonome Lieferfahrzeuge für die letzte Meile. Die Testfahrzeuge navigieren selbstständig durch Wohngebiete und stellen Pakete kontaktlos zu. Kunden erhalten per App eine Benachrichtigung und können ihre Sendung über einen digitalen Code abholen.

Die Integration von Lieferrobotern in städtische Umgebungen stellt neue Herausforderungen dar. Verkehrsregeln müssen angepasst und Sicherheitsstandards definiert werden. Die Robotik Alltag Gesellschaft erfordert eine durchdachte Regulierung für den sicheren Betrieb autonomer Systeme.

Lebensmittelhändler wie Rewe experimentieren mit Lagerrobotern für die automatisierte Kommissionierung. Diese Systeme erkennen Produkte präzise und stellen Bestellungen fehlerlos zusammen. Roboterarme übernehmen komplexe Aufgaben wie das Verpacken empfindlicher Waren oder die Dekoration von Backwaren.

Die Digitale Transformation der Logistik verbessert nicht nur die Effizienz, sondern auch die Nachhaltigkeit. Optimierte Routen reduzieren den CO2-Ausstoß, während präzise Bestandsführung Lebensmittelverschwendung minimiert. Autonome Systeme tragen somit zu umweltfreundlicheren Lieferketten bei.

Robotik Alltag Gesellschaft: Ethische Dilemmata und Regulierung

Der Einsatz intelligenter Maschinen im täglichen Leben wirft fundamentale ethische Fragen auf. Die rasante Entwicklung robotischer Technologien stellt Deutschland vor komplexe Herausforderungen. Gesetzgeber, Ethikkommissionen und die Gesellschaft müssen gemeinsam Antworten finden.

Die Integration von Robotern in verschiedene Lebensbereiche erfordert neue rechtliche Rahmenbedingungen. Aktuelle Diskussionen konzentrieren sich auf Haftungsfragen und Verantwortlichkeiten. Deutschland arbeitet an innovativen Lösungsansätzen für diese Herausforderungen.

Künstliche Intelligenz Ethik und Verantwortung

Die Programmierung moralischer Entscheidungen in autonome Systeme stellt Entwickler vor schwierige Dilemmata. Wer trägt die Verantwortung, wenn ein Roboter eine falsche Entscheidung trifft? Diese Frage beschäftigt Juristen und Ethiker gleichermaßen.

Die Mensch-Maschine-Interaktion erfordert klare ethische Leitlinien. Deutsche Forschungseinrichtungen entwickeln Frameworks für verantwortungsvolle KI-Entwicklung. Diese Richtlinien sollen sicherstellen, dass Roboter im Einklang mit menschlichen Werten handeln.

Besonders bei Sozialen Robotern entstehen komplexe Verantwortungsfragen. Therapeutische Roboter müssen beispielsweise sensible Entscheidungen treffen. Die Abgrenzung zwischen menschlicher und maschineller Verantwortung bleibt eine zentrale Herausforderung.

Aktuelle rechtliche Entwicklungen in Deutschland umfassen:

- Erweiterung des Produkthaftungsgesetzes für autonome Systeme

- Entwicklung von KI-Zertifizierungsverfahren

- Schaffung neuer Haftungsmodelle für Roboterhersteller

- Etablierung ethischer Prüfverfahren für KI-Anwendungen

Die Bundesregierung hat eine KI-Strategie entwickelt, die ethische Grundsätze in den Mittelpunkt stellt. Diese Initiative zielt darauf ab, Deutschland als Vorreiter für verantwortungsvolle KI-Entwicklung zu positionieren. Interdisziplinäre Arbeitsgruppen erarbeiten konkrete Handlungsempfehlungen.

Datenschutz und Überwachungsbedenken

Mit Überwachungsfunktionen ausgestattete Roboter werfen Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes auf. Die Verwaltung und der Schutz der riesigen Datenmengen sind von entscheidender Bedeutung für die Wahrung der Persönlichkeitsrechte. Soziale Roboter sammeln kontinuierlich persönliche Informationen über ihre Nutzer.

Die DSGVO stellt hohe Anforderungen an robotische Systeme. Hersteller müssen Datenschutz bereits in der Entwicklungsphase berücksichtigen. Privacy by Design wird zum Standard für moderne Robotertechnologie.

Haushaltsroboter und Sprachassistenten erfassen täglich sensible Daten. Diese Informationen können Rückschlüsse auf Gewohnheiten, Gesundheitszustand und persönliche Vorlieben zulassen. Der Schutz dieser Daten erfordert robuste Sicherheitsmaßnahmen.

Kritische Datenschutzaspekte bei der Mensch-Maschine-Interaktion:

- Transparenz bei der Datensammlung und -verarbeitung

- Einwilligungsmanagement für kontinuierliche Datenerfassung

- Sichere Datenübertragung und -speicherung

- Recht auf Löschung und Datenportabilität

- Schutz vor unbefugtem Zugriff durch Dritte

Überwachungsbedenken entstehen besonders bei Sozialen Robotern in öffentlichen Räumen. Kameras und Sensoren können unbemerkt Daten sammeln. Die Balance zwischen Sicherheit und Privatsphäre bleibt eine gesellschaftliche Herausforderung.

Deutsche Datenschutzbehörden entwickeln spezielle Richtlinien für Robotertechnologie. Diese Regelungen sollen Bürgern mehr Kontrolle über ihre Daten geben. Gleichzeitig fördern sie Innovation durch klare rechtliche Rahmenbedingungen.

Die Diskussion um Roboterrechte gewinnt an Bedeutung. Sollten hochentwickelte KI-Systeme eigene Rechte erhalten? Diese philosophische Frage wird zunehmend praktisch relevant. Experten diskutieren mögliche Szenarien für die Zukunft der Mensch-Maschine-Interaktion.

Digitale Transformation: Gesellschaftliche Spaltung oder Fortschritt

Die gesellschaftliche Transformation durch Robotik spaltet Deutschland in digitale Gewinner und Verlierer. Während wohlhabende Haushalte bereits von KI im Haushalt profitieren, bleiben viele Menschen von dieser Entwicklung ausgeschlossen. Die Automatisierung Zukunft wirft fundamentale Fragen zur sozialen Gerechtigkeit auf.

Diese Kluft zeigt sich besonders deutlich bei den Anschaffungskosten robotischer Systeme. Ein vollständiges Smart-Home-System kostet zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Für Durchschnittshaushalte stellt dies eine erhebliche finanzielle Hürde dar.

Soziale Ungleichheit und Zugangsgerechtigkeit

Die Verbreitung von KI im Haushalt verstärkt bestehende soziale Unterschiede. Wohlhabende Familien nutzen Haushaltsroboter, Sprachassistenten und automatisierte Systeme täglich. Einkommensschwache Haushalte haben hingegen kaum Zugang zu diesen Technologien.

Kleinere Unternehmen stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Die hohen Investitionskosten für robotische Systeme benachteiligen sie gegenüber Großkonzernen. Flexible Finanzierungsmodelle und Leasingangebote sollen diese Einstiegshürden senken.

Regionale Unterschiede verschärfen das Problem zusätzlich. Ländliche Gebiete haben oft schlechtere Internetverbindungen. Dies erschwert die Nutzung cloudbasierter KI-Systeme erheblich.

| Bevölkerungsgruppe | Zugang zu KI-Technologie | Hauptbarrieren | Lösungsansätze |

|---|---|---|---|

| Einkommensstarke Haushalte | Hoch (85%) | Datenschutzbedenken | Transparente Datenrichtlinien |

| Mittelschicht | Mittel (45%) | Anschaffungskosten | Leasingmodelle, Förderungen |

| Einkommensschwache Haushalte | Niedrig (15%) | Kosten, Komplexität | Subventionen, einfache Bedienung |

| Ältere Menschen | Sehr niedrig (8%) | Technische Hürden | Schulungen, intuitive Interfaces |

Bildungsherausforderungen und digitale Kompetenz

Die Automatisierung Zukunft erfordert neue Bildungsansätze. Schulen müssen digitale Kompetenzen stärker fördern. Viele Lehrkräfte fühlen sich jedoch überfordert von der schnellen technologischen Entwicklung.

Lehrpläne hinken der Realität hinterher. Während Schüler mit Smartphones aufwachsen, lernen sie wenig über KI im Haushalt oder Robotik. Diese Wissenslücke verstärkt die digitale Spaltung langfristig.

Weiterbildungsprogramme für Erwachsene sind besonders wichtig. Ältere Arbeitnehmer benötigen Unterstützung beim Umgang mit automatisierten Systemen. Ohne entsprechende Schulungen droht ihnen der Ausschluss vom Arbeitsmarkt.

Die digitale Kluft ist nicht nur eine Frage der Technologie, sondern der sozialen Gerechtigkeit. Wir müssen sicherstellen, dass alle Menschen von der Automatisierung profitieren können.

Innovative Lösungsansätze entstehen bereits. Bibliotheken bieten KI-Workshops an. Volkshochschulen entwickeln Robotik-Kurse für Senioren. Diese Initiativen zeigen, wie digitale Inklusion gelingen kann.

Die Privatwirtschaft trägt ebenfalls Verantwortung. Hersteller müssen benutzerfreundlichere Interfaces entwickeln. Komplizierte Bedienungsanleitungen schrecken viele potenzielle Nutzer ab.

Staatliche Förderung kann den Zugang demokratisieren. Subventionen für einkommensschwache Haushalte würden die Verbreitung von KI im Haushalt beschleunigen. Gleichzeitig müssen Datenschutz und Privatsphäre gewährleistet bleiben.

Fazit

Die Integration von Robotik Alltag Gesellschaft steht an einem Wendepunkt. Deutschland erlebt eine beispiellose Transformation, die alle Lebensbereiche erfasst. Von intelligenten Haushaltsgeräten bis zu sozialen Pflegerobotern verändert sich unser tägliches Miteinander grundlegend.

Die Digitale Transformation bringt sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich. Personalisierte Roboteranwendungen werden künftig maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Bedürfnisse bieten. Pädagogische Hilfsmittel und persönliche Assistenten eröffnen neue Möglichkeiten der Unterstützung.

Industrie 5.0 zeigt bereits heute, wie Menschen und Roboter erfolgreich zusammenarbeiten können. Diese Kooperation schafft neue Arbeitsplätze und erfordert gleichzeitig kontinuierliche Weiterbildung.

Entscheidend bleibt die ethische Gestaltung dieser Entwicklung. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen gemeinsam dafür sorgen, dass technologischer Fortschritt mit sozialer Gerechtigkeit einhergeht. Bildung und digitale Kompetenz werden zu Schlüsselfaktoren für eine inklusive robotische Zukunft.

Die erfolgreiche Integration von Robotern in unseren Alltag hängt von proaktiver Gestaltung und partizipativer Technologieentwicklung ab. Nur so kann Deutschland eine Vorreiterrolle in der globalen Robotiklandschaft einnehmen.